在商業社會工作,人事複雜,甚至出現人吃人的情況。

近日筆者也因為面對一些矛盾,有點不大開心。

於是又聽一下不同的音樂,以紓援一下心中的不快。

不如為何,走到自己的唱片架,便很自然的選了杜普雷演奏的音樂。

這一張唱片正是杜普雷演奏的名曲–艾爾嘉《大提琴協奏曲》。

在討論唱片之前,不得不介一下這一大提琴協奏曲。艾爾嘉在寫這一樂曲之時,正值一次世界大戰;

同時遭遇到妻子的離世,可能出於這原因,這首樂曲充滿了悲壯的情感。

除了寫杜普雷的演奏,在這文章的後半部份,會介紹一下另一位今時今日還是大紅人的麥斯基的演出。

一講起杜普雷,的確一定會提及她演奏的這一樂章,她的超凡魅力並不是一般大提琴手可以比較。

第一樂章,一開始你會聽到杜普雷的力量,撥弦的音符清楚地反映,根本不像女生的發音。不過,在及

後的一段,音色好像突然的暗了一下,散發出一份令人不安的感覺。到第二部份,非常獨特,在悲壯的氣氛之中,散發出一絲絲的香氣--令人陶醉。

推介的唱片,是杜普雷和你的丈夫巴倫邦合作的錄音。其實,她的另一隻由emi出版的唱片,會比較多人討論,因為是企鵝三星帶花的唱片。

簡單地介紹了美人演奏,介紹一下一些勁度十足的演出;便選了麥斯基。麥斯基的熱情和強大的力量,

很可能跟他曾在強制收容所呆了兩年有關。不平凡的經歷,造就了他今日的成就 其實,筆者在第一

次聽他的這一張有名的唱片的頭一段時,很是失望,主要是他有在第一樂章上行音階的音好像有點不準,

本以為是聽錯,但有一名日藉前輩都同意我的講法 雖有瑕疵,但總體而言,在他發音的壓迫感和悲壯

之情當中,也仍然有條理地把樂曲重現,是一份井井有條的美。在現場演出之前,麥斯基曾多次換襯衣,

可見他好像要用盡一切力量奏樂一樣;也是他令人敬佩之處。

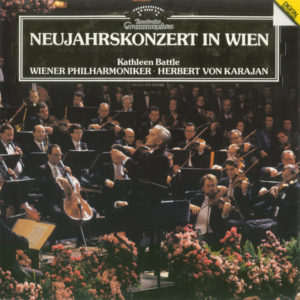

以下的一隻唱片,是八九十年代的麥斯基錄音。印象中還有另外兩個不同年代的DGG廠的版本,有機會再討論。